徐则臣在北京工作了20年,身份一直没有变过——就职于《人民文学》杂志社、一名作家。

今年3月,由第十届茅盾文学奖的获奖小说《北上》改编的电视剧在央视一套黄金档开播,部分“原著粉”在网上吐槽对原著“改动太大”。4月,董宇辉获2024年度“人民文学奖—传播贡献奖”的消息公布后,引起一些误解,作为小说作者和《人民文学》主编,徐则臣也不可避免成为部分网友关注的对象。

与此同时,47岁的徐则臣,和同龄“京漂”“沪漂”一样,正在经历着一场多重叠加的中年压力——对上中学的孩子教育的压力、持续创作的压力、身为严肃文学杂志主编的工作压力。三重夹击之下,徐则臣自嘲地说:“平衡的难度很大。”

不过,当他穿着一件深蓝色T恤坐在办公室的沙发上,慢悠悠地喝着提神咖啡接受采访时,身上还是有种显而易见的松弛感,就像他形容“苏超”那样:“谈论苏超时,大家的心态都很放松,所以才会出现民间那种巨大的智慧与幽默,江苏各城市之间的调侃也是坦荡、磊落的。”

徐则臣身上的松弛感,可能与他的生活经历有关。在上大学前,他生活在江苏省连云港市东海县一个村子里。他经常良久地坐在河边,观察一片树叶顺着水流,从近处漂向远方,“虽然后来树叶看不见了,你也不知道河流到底有多长,但你就是相信,一天以后,一个月以后,一年以后,它还会一直走,漂流到远方,去到更远大的世界里。”

徐则臣近照 受访者供图

徐则臣近照 受访者供图

为何给董宇辉发奖

徐则臣今年经历了两场新闻话题的“磨炼”。其中更“刺激”一点的,可能是“董宇辉获奖”一事。

今年4月19日,人民文学奖举行年度奖颁奖典礼时,将“人民文学奖—传播贡献奖”颁给了网络主播董宇辉。短短几天时间,和“董宇辉获人民文学奖”有关的热搜话题多达10个。主播获得文学奖?一些网友带着情绪质疑。

相关资料显示,该奖项由《人民文学》杂志主办,历来被视作国内最重要的纯文学奖项之一。而董宇辉获奖的最直接原因是“带货”——2024年,《人民文学》两次来到董宇辉直播间,仅第一次就达成十余万册订阅量。

其实很多解释挺明白:董宇辉并非因为写作被颁发了“文学奖”,他获颁的是“人民文学奖—传播贡献奖”。但仍有人不买账,比如,一条浏览量比较多的评论写道:“文学归文学,生意归生意,混在一起可不好。”

对这类观点,徐则臣笑笑:“文学跟市场,难道一嫁接,文学就一定会变质?就像这杯咖啡,冲出来放马克杯里自己喝,它是咖啡,装进一次性纸杯里卖出去,就不是咖啡了?”

他说:“在文学相对边缘的时代,或者说,当我们面临一些传播困境时,通过一种更便捷的方式,让杂志能够有效地抵达读者手里,这是好事啊。读者还是那位读者,杂志还是那本杂志,不过是送达的方式有了一点变化。”

徐则臣认为,那些真正对文学期刊有所了解、认真关注的人,会理解与认可的:“如果可以继续通过直播推介传播,我依然期待着,有更多已经远离文学的读者能通过这种便捷的方式与杂志重新接上头。”

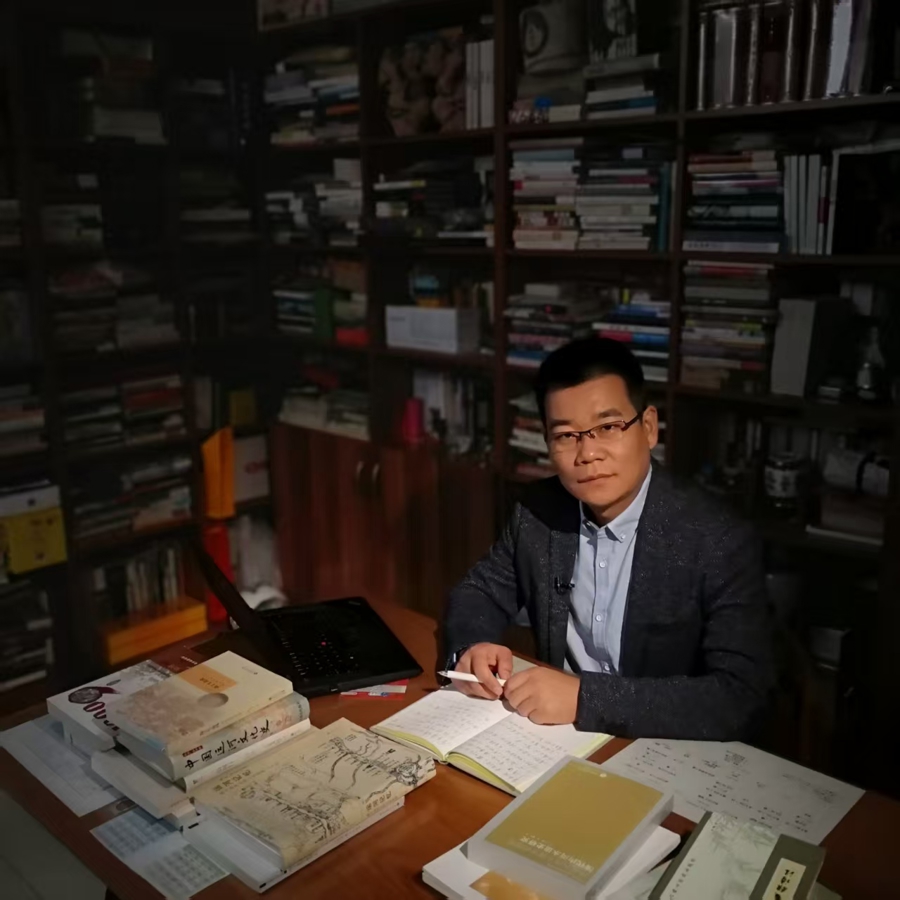

徐则臣的书架一角 李欣欣摄

徐则臣的书架一角 李欣欣摄

另一个话题则和他自己的作品有关。由他的同名小说改编的电视剧《北上》播出期间,网上有人吐槽“电视剧对小说改动太大”,也有很多人想听一听他对电视剧的看法。

剧播期间,徐则臣婉拒了所有采访:“作为一个创作者,我很理解二度创作的难度。”理解归理解,他的心当然也悬着,毕竟他没有参与电视剧的具体制作过程,不知道最后的呈现效果到底如何。

“但看完后,我心里踏实了,跟主创团队说,‘电视剧是自洽的,没问题。’”

从内容上看,剧版与小说的确有很大不同,但从作品的内核来看,电视剧与徐则臣在原著中想表达的“北上”这一主题是契合的,与他以运河为空间背景的描绘方式也是相通的。徐则臣自己的人生轨迹,同样是从江苏省连云港市东海县村庄的河流边出发,沿着京杭运河北上,从一个小地方,走向广阔的城市。

“其实江苏所有的城市在一定程度都跟运河有关系,运河像是树的主干,那些枝枝杈杈流向不同的地方。我的家乡连云港有运盐河,同样可视为运河的‘枝干’。”徐则臣说,“小时候站在河边,对河水流向的远方很好奇,但又没办法真的出去,所以总是看着永远在流动的河水,在脑海中展开对外面世界的想象。河流对我来说太重要了。当我在《北上》里写京杭大运河时,已经不只拘泥于这条大河了,而是涵盖了我这么多年见过的所有河流,我对河流的感情、认知和想象,都汇到了这条河里。”

“苏超的梗太好玩了”

电视剧播出后,迅速带火了江苏文旅,这件事让徐则臣十分意外。一组调研数据显示,剧播后,取景地昆山巴城老街仅“五一”期间就接待游客约24万人次,较去年同期翻了一倍多;原著中“花街”的原型淮安市清江浦区花街,“五一”期间游客量突破10万人次;就连徐则臣的家乡连云港市东海县,也有许多书迷、剧迷前来打卡,带动了东海水晶城、水晶集市的产品销量,今年一季度东海日均客流量突破3万人次。

文旅部门也同步在接流量、整合文旅资源,如发起“跟着《北上》打卡长鱼面”“跟着《北上》游苏州”等话题,东海当地提出“赏水晶,泡温泉,看《北上》”的口号,昆山则对巴城老街进行了6处剧情场景还原、37处主题氛围改造,不断创新消费场景。

聊到这些,徐则臣3次提到“欣慰”这个词:“我们都觉得文学是无用的,这一次,从实用主义的角度来看,它总还是有点用的。”

徐则臣从小在连云港长大,在淮安、南京读过大学,后来考上北大中文系研究生,毕业后入职《人民文学》杂志社,便一直留在北京。关于家乡,徐则臣讲了一件趣事。他在北京经常被问“是哪里人”,当他回答“江苏人”时,对方往往很惊讶:“你是江苏人?那怎么长成这样?”

“许多人认为江苏男的长相应该偏俊秀。像我长得这样粗犷豪放,人家就觉得奇怪。”徐则臣调侃自己,“在北京,大家觉得我是南方人,我回到苏浙,别人又认为我是北方人。其实连云港本来就处于中间位置嘛。”

在徐则臣看来,自己的写作风格和家乡的地理位置一脉相承——兼具北方与南方的特点:“我希望在作品里既能呈现北方的开阔硬朗,又能写出南方的细腻温润。”徐则臣说。

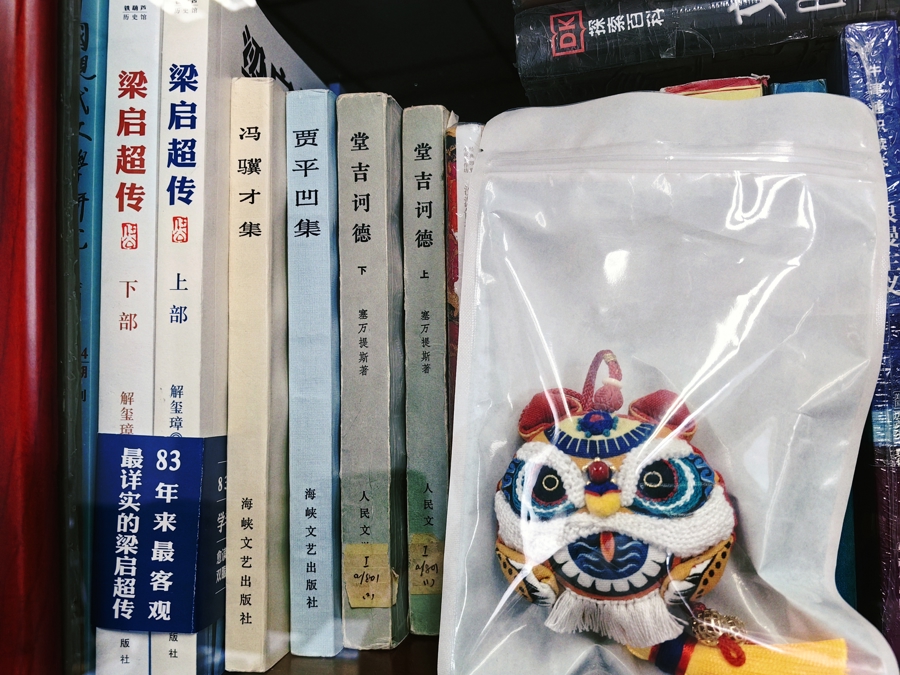

徐则臣在书房写作 受访者供图

徐则臣在书房写作 受访者供图

在北京成家立业多年,徐则臣回家乡的机会不多。但今年因为“苏超”的火爆,互联网上的相关话题和梗图不断在翻新,让他感到和家乡多了一层连接。

徐则臣觉得,“散装江苏”这4个字就传神地说明了“苏超”“能火”的原因。

“虽然江苏各个城市在发展水平上是有差距的,但其实每个城市本身都很强,都有自己的文化自信。从官方到民间,都有种很放松的心态,没有太多顾忌。那些城市之间相互调侃、挖苦的梗,太好玩了!你让我来想,我肯定想不出来。”

徐则臣说,自己过了40岁后,对家乡的感情变深了:“年轻时总想有更多机会、更大空间,在很长的时间里,我都把‘到世界去’当成人生的主题之一。”

但这几年徐则臣的想法变了,他每次回老家,都觉得心里很宁静、踏实。“在北京时,如果手机不在眼前,会有种被世界抛弃了的感觉。但在老家,我经常会把手机给忘了。真挺奇怪,在北京时,每天手机响个不停,一回老家,就没动静了,各种事都不找我了。”

徐则臣的说话风格和他的文字很像,描述一件事时有粗有细,聊到家乡时,他忍不住都“絮叨”了:“在北京,家里装了双层玻璃隔音,但每天早上,外面只要有一点风吹草动,我立马就醒,但在老家,不管院子里怎么鸡飞狗跳,我都睡得很香。”

人到中年,补上“父亲”这一课

今年春节,徐则臣做了件很不一样的事,往年春节他几乎都在写作中度过,但今年他一个字都没写,而是带着上初中的儿子回了一趟江苏老家,过了一个“无所事事”的长假。

随着孩子进入所谓的“叛逆期”年龄段,常年沉浸于工作和文学创作中的徐则臣猛然意识到,作为父亲,过去这些年对孩子的陪伴远远不够,这让他非常自责。

人到中年,徐则臣决定认认真真补上“当父亲”这一课。“过去我觉得写作很重要,工作很重要。现在想法变了,孩子能平稳、健康、快乐地长大,比我关在书房里多写几个作品重要多了。以后我还有大把时间可以写,但孩子最关键的成长阶段,我不能再错过。”

怎么补?他第一个想到的,仍然是自己的家乡。

他观察到,孩子虽然从小在大城市生活,但精神空间反而比不上自己小时候。“大城市的孩子一切都围着学习转,其实挺压抑。我小时候在村子里,天大地大,整天跟动物交流、跟植物交流、跟大地与河流交流,每天都有新鲜感,反而是一种打开的状态。”

意识到这一点后,徐则臣决定在春节时,带着孩子一起回到家乡。“对孩子来说,爸爸家乡所有东西都是新鲜的,就是两条狗打野架,在城里也很少看到。”

今年春节,徐则臣带孩子回老家时,没做任何规划,只是放松地待着:“我想让孩子在家乡开阔的环境中,自由地去交流、感受,回归到一种真正的日常生活状态中。”

看到孩子在村子的河边慢慢晃悠、东看西看时,徐则臣很感慨,他仿佛看见小时候的自己,在河边捞鱼摸虾,那些骑着牛过河、夏天摘荷花秋天挖莲藕冬天滑冰的画面,当年觉得太过平常普通,许多年后才知道多么珍贵。

“回北京后,我问孩子:觉得老家好玩吗?孩子说‘还行’,我说:那下次还带你去,愿意吗?孩子说‘愿意啊’。”听到孩子肯定的回答,徐则臣觉得足够了。

春节假期从老家回到北京后,徐则臣发现,孩子总爱跟他提老家隔壁那户人家的小孩。“那家的小孩总喊他叔,孩子每次说‘我侄子说这个那个’时,都很开心,我猜他可能在学校也会跟同学吹牛,‘我在老家有个侄子,我辈分很高’。这种我们大人看来很无聊的事,对他的生活来说,可能就是一个新东西。”父子之间这种轻松、普通的谈天,让徐则臣挺高兴。

在北京生活了20多年,也曾去过20多个国家,参加过许许多多的写作交流、书展或讲学活动,最近他的新小说《域外故事集》要出版了,他把国外的各种见闻和感受化为一个个故事。但现在,他特别想做的事情,反而是有机会能够回老家写作。

徐则臣书架上的可爱摆件 李欣欣摄

徐则臣书架上的可爱摆件 李欣欣摄

“春节那次回去,我跟我妈说,我想把家里 我那个房间装修一下,以后回来,就在家里写东西。”徐则臣说,“从内心来说,现在我很希望回老家。”

明道配资-好的配资平台-最大配资平台-配资著名炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。